《玄门道语》第四十三期:《列子》中的人本主义神人想象

时间:2022-06-24 来源:八仙宫网络平台整理

作者:张馨月

说起《列子》,自唐代柳宗元以来,对其的探讨与辩论似乎更多地集中于作品的真伪问题。必须承认,辨明一部作品的真伪、时代的确利于我们将作品还原到正确的时空进行“作者的世界”层面的诠释,但因此忽略甚至搁置了“文本世界”或“读者世界”方面的诠释与解读也的确是一件非常遗憾的事。因而无论《列子》一书的真伪之辨究竟如何,其所蕴含的思想价值、其所传承的中华文化的风骨精神都值得我们关注;现今不少学者都越来越认识到这一点。在道教文化系统中,唐代封《列子》为《冲虚真经》,至宋代又加封至德(称《冲虚至德真经》),后又收入明《道藏》洞神部经典,足见其所蕴含的思想价值确实受到道教系统的认可与重视。纵览《列子》文本内容可以发现,《列子》中丰富的神人、至人、仙人等想象,为后世道教建立的神仙信仰打下了基础;换言之,我们可以把这些想象视作道教神仙信仰传承流变过程的早期形态,而贯穿其中的线索正是中国文化与宗教中流传不息的人本精神。我们可以说,《列子》的想象从一开始就遵循着人本主义的逻辑展开,具体到文本中则表现为:一是对神人等形象的想象多俗神一体式人物,二是对神人品格与神迹的想象往往是对个人品格、道德修养所能达到的最高境界的憧憬。

这种对个体完美性的想象,为道教后来“神仙可得”的修行目标与路径提供了基础;同时这种俗神一体的身份构想,也为后来道教不断神圣化并吸纳具有典范作用的人进入神仙谱系的造神活动提供了思路。

一、《列子》的神人想象思想基础

首先我们试图就与《列子》有关的问题与《列子》文本的想象线索进行一个梳理。

(一)列子与《列子》

列子与《列子》这部作品可谓争论纷纷。一般读者对列子其人的第一印象,应当来自高中课本所选《逍遥游》中“列子御风,泠然善也”的描述。《庄子》一书中共六篇、二十三次提到列子,《汉书·艺文志》注曰:“名圄寇,先庄子,庄子称之。”在庄子的描述中,列子是一名身负奇能的道家神仙式人物。因而在历史上,对列子的争论首先便集中于其人是否真实存在。现在学界基本上对列子的身份有这样的一个确认:列子,姓列,名御寇,又名圄寇,属道家人物,战国时期郑人。至于《列子》其书,原书已经亡佚,现今所传版本由东晋张湛重新整理。张湛在序言中记载“先君所录书中有《列子》八篇,及至江南,仅有存者。《列子》唯馀《杨朱》、《说符》、《目录》三卷……复在其家,得四卷,寻从辅嗣女婿赵季子家得六卷,参校有无,始得全备。”的亡佚再整理过程,又为后世对《列子》作品真伪性的争辩埋下伏笔。自唐代大儒柳宗元发出“读焉者慎取之而已矣”的提示后,围绕《列子》是否后人伪造的争论直到今日也未衰绝。不过关照辩论内容也可以发现,即便是打响质疑《列子》第一枪的柳宗元也没有否认《列子》书中思想与行文的可取之处:“虽不概于孔子道,然而虚泊寥阔,居乱世远于利,祸不得逮乎身,而其心不穷,易之遯世无闷者,其近是与?余故取焉。其文辞类庄子,而尤质厚,少伪作,好文者可废耶?然观其辞,亦足通知古之多异术也。”其评断显然认可《列子》行文有先秦遗风。随着研究的发展,《列子》中所表现出的先秦遗风越来越得到确认。整体而言,《列子》应当是一部保留有先秦时代思想的作品,只是有可能后人在整理的过程中自觉或不自觉地掺入了当时社会的流行思潮。正如王保国教授评价《列子》——《列子》其书未必真,但《列子》思想是真的。

从宗教的角度关照《列子》,唐宋两朝对列子与《列子》的加封也可见该文本与其思想在道教体系中的地位。作为与老庄同一时代的作品,《列子》不能说是纯然宗教的,但其所包含的思想内容应当确实为道教提供了相当的思路。在《列子》中,我们很容易看到后来道教神仙信仰的影子;换言之,《列子》中的想象也可以视作后来道教无数神仙的一个雏形,不只是为人所乐道的理想人格,甚至包括神仙的形象与成仙的逻辑,我们都可以在《列子》中窥到一二。

(二)《列子》中的人本主义

《列子》思考的出发点继承了先秦时代人本精神里对人处境和归宿问题的关注,但笔者认为,《列子》的中人本主义在一定程度上弥补了先秦人本精神对个体关注度不足的局限。

先秦时代阶层的流动与人的发现

先秦时代,是一个诸国与个人都在动荡中寻找出路的时代。在学术下移扩散、阶层不断流动的时代背景下,士阶层作为上下流动的交汇处,其中浮沉的不仅是人的身份,也有思想的融合;可以说其站位正处在变动的风口浪尖上。《管子·小匡》载“是故农之子常为农,朴野而不慝,其秀才之能为士者,则足赖也。”即是承认阶层流动的可能性。先秦时代政局动荡、道德混乱、征战连年的现实苦难有史为证,但同时作为中国历史上一个“发现人”的大时代,其时产生的人本思想将人放在第一位,根据杨春时先生的梳理,中国的人文精神初露于周,建立于春秋战国,经历了一个从告别“神本”、转向“消极的群体民本”、再发展到“人本”的过程。

这种人本位讨论的立足与去向往往是现实且迫切的:诸子百家的作品中充满对处于真实社会苦难下的人的处境和归宿的思考,保全生命与实现抱负具有同等的重要性。诸子从不同的立场以不同的方式尝试在动荡中寻找、构建一种秩序,使人能够从这种无序的时代乱流中解脱出来。杨春时先生总结出这样的大时代背景下先秦人文精神的局限:这种以重建秩序为目标的人文精神是建立在集体理性基础上的,往往缺少对个体的关注。

《列子》的人本精神表现:对个体价值的关怀

道家关注人的视角独特之处在于感觉到了乱世中个人生命所承受的压力,而《列子》继承了这种视角。老子思想注重减损生命各个面向的阻力以发挥自身生命力,《列子·杨朱篇》保留下为己的思想,认为人应当“且趣当生”不拔一毛以利天下;这样的主张在一定程度上可以视作对先秦集体理性人本主义的一种纠正。《列子》中的神人至人想象,无一不是从个体出发的。“列子贵虚” ,“虚”可理解为不落两边,即在想象的过程中,“神人”“至人”是本乎人又超乎人的:他们像人一样会生老病死,但是生命的过程却更加长久;他们拥有常人所不能拥有的本领,但这种本领的获得又并非困难得叫人难以往望其项背……这种想象尽管还不存在超越性,但在想象的逻辑与内容上却表现出对当时人的生存状态和内心渴望的关注与贴近。

本文就试图从神人的外貌(形象形象)想象和神人的本领(神迹想象)两个方面着手分析,试图厘清《列子》如何在文本中体现这种人本关怀。

二、《列子》神人想象的形象刻画:“狂于外,秀于内”的神人

《列子》作为一部继承道家思想的作品,行文想象更偏重刻画人自然、去社会性的一面,力求超脱于社会秩序之外来发现人的价值。在阶层流动融合的背景下,其话语与理想必然表现出新的特点:庶人的市井凡气与士人的理想文气合而为一,反映在作品中则表现为对那些既超然又世俗的形象的刻画。以下举书中典型例证进行分析。

(一)林类:去社会化烙印的自然歌者

《列子·天瑞篇》“林类年且百岁”一章,以非常直接的儒道交锋对话的方式塑造起一个超脱在社会伦理价值取向之外的形象。作为强调以圣人伦常来重建社会秩序的儒家,其理想、行动都重视发掘与表现人“社会性”的一面。在“克己复礼”方法的要求下,人应当明确并安处于所属的社会阶级,通过压抑天性与欲求以嵌入社会礼乐教化中的方式来探求个人站位。在这种价值指引下,儒家的理想人格表现为对“内圣外王”的追求。因而当子贡以“少不勤行,长不竞时,老无妻子,死期将至”的疑问来质疑林类的歌行之乐,即是以“少勤行,长竞时,有妻子”——一种“修内圣,行外王,亲人伦”的典型儒家人生理想来对质道家自然、去社会化的人格追求。当林类以“死之与生,一往一返”“以死为乐”的逻辑来对答时,就是消灭了存活与死亡的差别,在生命本质的层面否认了儒家经世致用、于社会活动中汲汲求取的价值取向。尽管林类在肉体上仍是一个长寿但命有竞时、身无特异本领的俗人,但其“身不屈于王公,名不耗于终始”的精神状态已经明显拥有了超然隐逸的色彩。

(二)商丘开:外拙内秀的神人形象

中华文化的长河中,一直流行一类“癞皮相,神仙骨”的特殊文学形象。这种形象的流行有其原因:一是在情节上先抑后扬,使故事读来有畅快淋漓之感用现在流行的话来说,这类角色的设置很容易满足读者对“爽文化”的需求;第二在形象刻画与理念表达上,前后的巨大反差亦使读者更容易对人物产生深刻的记忆。八仙传说中的铁拐李、《红楼梦》中的癞僧跛道、《济公全传》中的济公即是这类形象的集大成者。如果我们回溯这类形象的创造理论渊源,也许最早可以在《道德经》中找到答案。《道德经》第四章“挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。湛兮,似或存。”第四十五章“大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。”第八十一章“信言不美,美言不信。”即是在阐述道之所在及道的表达并不总以正面的、光鲜伟岸的形象展示,反而会以一种拙于外的形式展露。继承道家思想的《列子》,就在《黄帝篇》“范氏有子曰子华”一章以范氏之徒与商丘开的俗与神的交锋中表现这种理念。

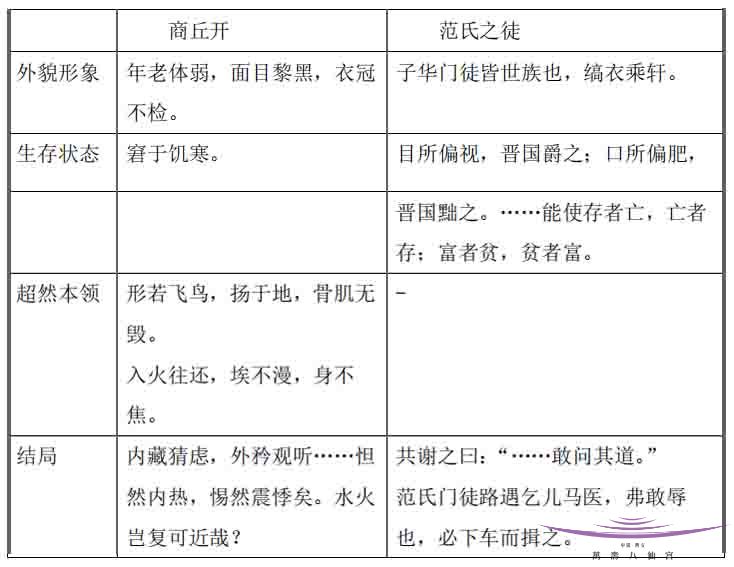

我们可以列一个表格来直观展示商丘开与范氏之徒的差异。

这种俗人外形与生存状态的想象可能来自当时人真实的历史状态,是平民阶层心理与生存状态的真实反映,是对这一社会阶层的艺术化写照;但形象本身的精神状态又是傲于社会的存在。后来庄子在《大宗师》篇所总结的“畸人”形象即是对此的精准概括 :“畸于人而牟于天”。包括《汤问篇》里众人耳熟能详的愚公移山故事,都是以“状愚实智”的愚公与“状智实愚”的河曲智叟的对比来强化大道藏于拙的道理。另外我们应当注意,最后“道”的证出(范氏之徒不再辱戏位卑者),是以商丘开不能够再水火不侵——即神人的“牺牲”为代价的:神人以自身的灭亡来帮助世俗中人觉悟,笔者认为,这一逻辑中已经隐藏了道教神仙信仰中“救度”的概念。道教神仙事迹中从不乏对殉身以救民或证道的内容的记载:吕祖以身饲虎、黄大仙捐躯降血雨、池王爷自服瘟药等等,这些神迹故事所本的行文思路,未尝不可说已在《列子》故事中有了初步展现。

三、《列子》神人想象的神迹来源:神人超凡能力来自臻善品格

如果说秀于内的品格在神人想象中以拙朴的外表来体现是对“道”之态的一种静态展现,那么《列子》中令人大开眼界的神迹想象则不妨视作对“道”之力的积极表达。对比中西方神仙形象与成神成仙事迹,除了位列仙班之后都能够获得神力之外,我们不难发现中国的神仙往往有着更严格的品格要求。中国的神仙是至善的化身,是中华民族精神的榜样;《关帝圣君觉世真经》载:“……方于人道无愧,可立身于天地之间。若不尽……身虽在世,其心已死,是为偷生。”关羽从人入圣的根本在于人道先全;道家重人,《列子·天瑞篇》言“天生万物,唯人为贵。”是在老子《道德经》“人法地,地法天,天法道,道法自然”的逻辑下,认为人有达到“虚”,即一种不落两边的状态的可能性——人能够超越自身俗性体会、融入自然之道,却又不丢失做人的基本。在此逻辑下我们来关照《列子》文本中神人、至人等形象的人格价值。黄帝篇“状不必童而智童”章点明圣人与禽兽的区别在于有“人心”在内,因而能有“大圣之德”,最终能够役使百兽。终北国虽去中原不知几千万里,显然是化外之地了,但其中之人人性不竞不争,不骄不志,与道相通,因而依旧能够百年而死,不失不病。陈国圣人亢仓子得老聃之道,能够以耳视而目听。华胥氏之国人皆自然而已,因而可以入水不溺,入火不热。包括最出名的列姑射山神人,其能达到仙圣为之臣的境界,亦都是心如源泉、不偎不爱、不畏不怒的超然品格为前提。在《列子》里,我们可以说神迹与臻善品格是一种积善之余庆的关系,是一种“静也虚也,得其居也”“默之成之,平之宁之,将之迎之”的不能刻意求取的自然之得——或许也可以说是顺应道者的内心状态的一种外化。商丘开的故事里,我们看到商丘开的心性动摇——即离开道以后便失去了入水蹈火的能力,故而《列子》言“贤者慎所出”,也可看到道教神仙修行自重自持的影子。

结语

我们不能够忘记的是,后来道教神仙系统对这些形象进行的借鉴、丰富与抬升,不应当被简单理解为一种出于宗教需要的刻板行为,更要明白这种发展背后的深层逻辑来自诸子思想本身所保有的生命力。正如杨义先生所评价的那样:“诸子以自身最切身的体验,把人类最原始的生存智慧最原始的民族信仰,转化为思想。先秦诸子的思想是一种原型的思想,是具有原创性的思想,是可以生长的思想,是是常解常新的。”

相关热词搜索:

上一篇:《玄门道语》第四十三期:这篇元代赞文,远胜网传的“重阳祖师宝诰”

下一篇:《玄门道语》第四十三期:《七真言行集》(第四辑)

分享到:

收藏

收藏